L'umanità è in pericolo. L'umanità è il pericolo.

🌍 Il colore verde #157: In un Pianeta più caldo, purtroppo la tragedia in Emilia-Romagna non è l'ultima, ma la penultima

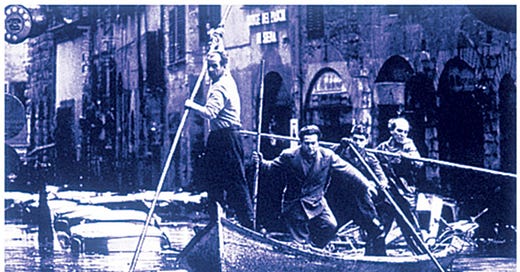

L’Italia è cambiata. Se ci serviva l’ultima, incontrovertibile prova, eccola qui. Dopo la siccità, la pioggia senza freni. Un territorio che soffre, un popolo che piange senza poter far niente se non scappare dall’acqua e spalare il fango. I numeri

Continua a leggere con una prova gratuita di 7 giorni

Iscriviti a Il colore verde per continuare a leggere questo post e ottenere 7 giorni di accesso gratuito agli archivi completi dei post.